近況報告

<<<これまでの記事に戻る

■家具固定&中学校校内固定(2015年3月更新)

私たちは12月13日〜12月17日にかけて興津地区で住民さんと共に夜間避難訓練、家具固定、そして中学校の校内固定を実施しました。

13日18時から行った夜間避難訓練には300名以上の住民さんに参加していただき大成功することができました。成果などの詳細は来月の更新時にまとめます。

■家具固定

14日〜16日にかけて研究室の学生3人が住民さんの家12軒の家具の固定を行いました。家具固定では私たちが住民さんの家に伺い、危険なタンスや食器棚の移動、固定やテレビ・PCの固定、アドバイスを行います。家具固定を行うことにより直接的な被害を防げるだけではなく、転倒した家具が津波避難の妨げになることを防ぐ効果もあります。今年2014年の6月にも同様の固定を15軒行っています。

今回も前回と同様に多くの困難に直面しました。重たすぎる家具や突っ張り棒がとどかない天井、壁に設置していない本棚などです。その度にやはり住民さんだけで家具固定を行う難しさを痛感しました。車の運転できない高齢者は道具を購入するのも難しいです。家具固定を学んでいる学生でも固定の方法わからない状況が多数あります。住民さんが必ず正しい固定方法を実践できるわけではありません。体力の問題もあります。一人暮らしや高齢者の夫婦などだけでは重たい箪笥などを動かしたり、傾けたりすることができません。

やはり家に住む住民さんだけでこの問題を解決するのは難しいです。このような個人で解決できない問題は地域で解決していくべきです。そのような取り組みの第一歩となる取り組みが以下の取り組みです。

■中学校校内固定

12月17日興津中学校で校内固定を実施しました。参加者は中学生11名と矢守研の学生4名、そして中学校の教職員10名ほどでした。内容は矢守研究の学生から簡単な家具固定に関する授業が30分。次に中学生と矢守研の学生が4グループに分かれての廊下のロッカー、教室のパソコン、職員室の棚、図書室の本、本棚固定。最後に15分ほど全員で固定した箇所を写真とともに振り返りました。

この取り組みは中学校自体の安全性を高めるのはもちろん、中学生が家具固定について実践的に学ぶことができるようになっています。ここで学んだ知識や技術を自分の家に持ち帰り自宅を固定することも出来ます。来年度からは矢守研の学生と中学生で学外に出て、住民さんの家の固定も行う取り組みにしていくのが目標です。

■興津 家具固定取り組み(2015年3月更新)

今年度から矢守研究室では興津地区での防災の取組の中で、津波避難だけではなく家具の固定にも力を入れています。その理由は家具が転倒し住民さんなどに直接被害を与えることを防ぐのみならず、転倒した家具が津波避難の妨げになることも防ぐためです。固定方法として「突っ張り棒+ふんばる君」の方法を採用しています。その理由は安全性はもちろん、設置が簡単で費用が比較的安く済むためです。

■興津家具固定

矢守研究室は今年6月から10月にかけて興津地区で家具固定診断キャンペーンを実施しました。内容は住民さんのご自宅に訪問し1家具配置の確認(普段睡眠されるところや扉、通路に倒れる棚などはないか。) 2もっとも危険な棚の固定(つっぱり棒+ふんばる君) 3書籍の落下防止 4テレビ、食器棚の固定の紹介です。費用はキャンペーンと言うこともあり矢守研究室で負担しました。

始めは学生1人で興津を歩き回り参加者を集めていたためセールスマンに間違われることもたびたびでしたが、途中から住民さんが参加者集めや固定を手伝ってくださり、結果的に15軒22個の箪笥や食器棚を固定することができました。

この取り組みの中で気が付いたことがあります。それは興津地域で多くの住民が家具固定をしない理由は「家具固定をしないのではなく、できないのではないか」ということです。

興津地区の高齢化率はほぼ50%で高齢者の多くは一人暮らしもしくは夫婦で生活されています。車のない高齢者は固定に必要な道具をどこで購入するのでしょうか。棚の上にある重い荷物をどのように下すのでしょうか。どのように適切な固定方法を知ることができるでしょうか。矢守研究室の学生でも解決が難しい問題が各家庭にはありました。一人一人では解決できない問題は地域が一体となって解決するしかありません。そこで以下のような取り組みを矢守研究室では考えています。

■中学校危険個所固定

矢守研究室では、来年度から地域の中学生と共に興津の各家庭を周りながら家具の固定をしていこうと計画しています。毎年定期的に行い継続性のある取り組みにしていく予定です。

地域の中学生とともに家具固定を行う理由はいくつかあります。まず初めに中学生は体力的に家具固定が可能であること、次に中学生自身の防災の学習にもなり固定のノウハウを学び自宅に持ち帰る機会にもなること、地域の子ども達と行うことで地域の人たちが協力してくれやすいことなどです。

その第一歩目として今年の12月に中学校校内の危険個所の固定を行います。参加者は中学生と矢守研のメンバーです。内容はまず中学生自身が作成した校内危険個所マップからいくつか固定箇所を選び出します。次に矢守研の学生が家具固定についての授業を30分ほど行います。次にいくつかのグループに分かれて実際に危険個所の固定を行います。最後に各グループの写真を見ながら、反省会をして終了になります。次回の記事で取り組みの成果を報告いたします。

■調査報告会を開催しました(2014年11月更新)

8月30日に、興津地区にて防災に関する調査報告会を開催しました。

■なぜ開催したのか

今年の3月14日に、瀬戸内海西部の伊予灘を震源とするマグニチュード6.2、最大震度5強を観測する地震がありました。この地震で、興津地区を含む高知県西部では震度3から4程度の揺れが観測され、津波の来襲を危惧した住民のかたが何名か実際に避難されたりしました。

そのため、津波来襲に際してどのように避難するのか、防災意識についてどうなっているのかについて、今年4月に興津地区の全戸を対象としたアンケート調査を行いました。今回はその調査結果の発表と、これからどのような対策をしていくべきかの提案を行いました。

■様子

報告会は8月30日の午前10時から、興津小学校にて開催しました。住民の方と消防や役場の防災関係者など、130名ほどの方が参加されました。

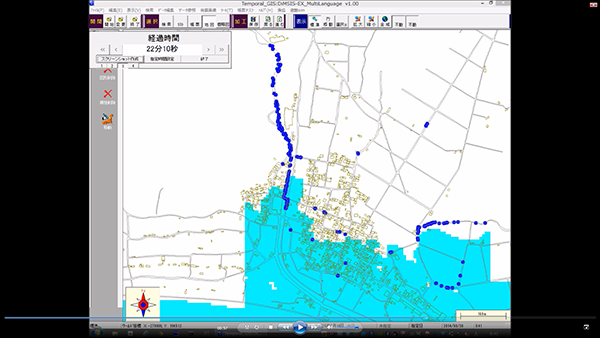

報告会では、単にアンケート結果を報告するのみならず、災害に対する心構えやアンケート結果から考えられる対策の提案、またその対策を行うとどうなるか、津波避難シミュレーションを用いて説明しました。

■報告の内容

まず、東日本大震災後に変更された津波被害の想定の受け止め方について講演を行いました。津波災害自体を完全に防ぐことはなかなか難しいですが、それによる被害は事前の準備によって抑えることができるということを、参加者の皆さんに確認していただきました。

次に、今年4月に実施したアンケート結果について報告させていただきました。ここでは主に、

・各人の避難場所はどこを考えているか、そこまでの避難に要する時間はどのくらいか

・住宅の耐震化を行っているか

・ご意見(車やシルバーカーの利用について、夜間避難訓練について、など)

を報告しました。

そして、アンケート結果から、具体的な対策について津波避難シミュレーションを用いながら提案いたしました。シミュレーションでは、家屋の耐震化や家具固定を行っていないがために避難開始が遅れたパターン、家屋周りのブロック塀が倒れてしまい避難する際多くの人が通る道が塞がったパターン、各自の避難先を自宅からより近い場所にしたパターンを示しました。そこから、対策として

・家屋の耐震化や家具固定をすることで、地震が起きても家屋からすぐに避難できるようにする

・ブロック塀を撤去、あるいは生垣などに変えることで道路を塞がないようにする

・避難先を複数想定し、より確実に避難できるようにする

の3点を提案しました。

これからは、今回提案させていただいたことがより多くの住民の方々の間で実現できるよう、住民のかたや関係者と一緒にどうするべきか考えながら活動していこうと思います。

>>>個別訓練タイムトライアルTOPへ

減災社会プロジェクト

〒611-0011

京都府宇治市五ケ庄

京都大学防災研究所 巨大災害研究センター

矢守研究室